Das liebe Geld

Geld ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Wir haben jeden Tag damit zu tun. Es verschafft Freiheiten und Möglichkeiten oder es bindet und versklavt. Doch was entscheidet unseren Umgang mit Geld? Und welche psychosozialen Aspekte gibt es?

Eine Spurensuche.

Elisa Prast aus Unterinn ging bis nach Afrika, um zu erfahren, wie es ist, mit wenig Geld zu leben. Nach der Handelsoberschule arbeitete sie fünf Jahre bei der Radiogemeinschaft Südtirol (RMI). Aber das Traumziel war Afrika. Des Landes wegen, aber besonders wegen der Menschen. Sie ging nach Sambia, arbeitete drei Monate lang in einer Schule für Waisenkinder und lebte im Armenviertel bei einer Gastfamilie. Dort lernte sie, wie man ohne Geld glücklich sein kann. Wie Kinder aus Papier Armbänder und aus Drahtstücken Lastwagen bastelten und damit spielten. „Ich war dort, um zu helfen, aber am Ende habe ich selber viel gelernt“, sagt sie.

Die Geld-Typen

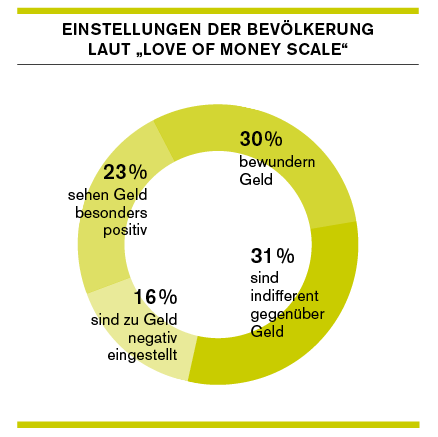

Die Wissenschaftler Tang und Luna-Arocas ermittelten 2005 in ihrer „Love of Money Scale“-Studie vier Geld-Typen. Elisa fiele wohl in Gruppe zwei: Sie ist dem Geld gegenüber indifferent. Personen dieser Gruppe wollen ein vernünftiges Einkommen haben und ein angenehmes Leben führen. Geld steht aber nicht für Erfolg und Selbstachtung und ist kein Statussymbol. Rund ein Drittel der Menschen fallen in diese Gruppe, sagt der aus dem Ahrntal stammende und an der Universität Wien lehrende Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler (siehe Interview). Obwohl er Typologien skeptisch sieht, könne man die Menschen in diese vier Gruppen recht gut einteilen.

Neben den „Indifferenten“ gibt es Menschen, die zu Geld negativ eingestellt sind. Sie finden Geld insgesamt schlecht und holen sich aus ihrem Beruf kein Selbstwertgefühl. Es gibt nur ein niedriges Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstverwirklichung. Rund 16 % der Bevölkerung fällt in diese Gruppe. Gruppe 3, etwa 30 % der Menschen, bewundern Geld, wollen mehr verdienen und gehen relativ sorglos mit Geld um. Ein Fünftel bis ein Viertel der Bevölkerung (Gruppe 4) sehen Geld besonders positiv. Sie wollen viel verdienen und sind sparsam.

Selbstverwirklichung und Selbstwert definieren sich über materiellen Wohlstand. Auch Josef Prantl aus Algund fällt wohl in die Gruppe zwei. Er arbeitet als Lehrer für Deutsch und Geschichte sowie Vizedirektor am Realgymnasium und der Technologischen Fachoberschule in Meran.

Er sagt, Geld sei ihm nicht das Wichtigste: „Ich mache die Arbeit, die mir gefällt, nicht die, bei der man am besten verdient. Ich habe Germanistik studiert, mein Vater hätte mich lieber als Jurastudenten gesehen.“ Geld sei ein Tauschmittel, mit dem man vieles verwirklichen kann.Bildung, Reisen, Wohnungsumbau. „Geld an sich macht nicht glücklich, sondern das, was man daraus macht.“ Einen Notgroschen legt er zur Seite, das gebe Sicherheit.

Von den Eltern lernen

Wie unterschiedlich unsere Einstellungen zu Geld auch sind, Fakt ist: Geld ist mehr als nur ein Mittel zur Befriedigung unserer materiellen Wünsche und hat auch immer eine psychosoziale Bedeutung. Es steht für Erfolg, Sicherheit, Anerkennung, Macht, Lebensqualität. Es beeinflusst, wie wir andere bewerten, und auch unser Selbstwert ist oft an Geld gebunden. In der Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, kommt unsere Persönlichkeit zum Ausdruck. Die Extreme sind groß und reichen vom armen Prasser, der demonstrieren will, zur wohlhabenden Klasse zu gehören, bis zum Reichen, der sein Geld zwanghaft hortet und nach noch mehr giert. Welche Gefühle Geld beim Einzelnen auslöst, hängt von der individuellen Erfahrung ab. „Der Grundstein für unsere Einstellung zu Geld und unser Geldverhalten wird schon in der Kindheit geprägt“, meint Kirchler.

„Kinder lernen sehr bald, dass sie für Geld Waren bekommen. Die einen erlernen die Fähigkeit, auf Belohnungen zu warten, sprich zu sparen und dann zu kaufen, wenn sie genug gespart haben. Die anderen nicht.“

Elisa Prast hat nach ihrer Rückkehr aus Afrika automatisch sparsamer gelebt. Sie lernte einfache Dinge wie Waschmaschine oder Kühlschrank mehr zu schätzen. Den Umgang mit Geld hat sie im Elternhaus gelernt, das nicht reich war, in dem es aber auch keinen Mangel gab. „Wir waren vier Kinder, aber wir gingen Skifahren, fuhren ans Meer, und unsere Eltern haben ein Haus gekauft.“ Ihr ist es wichtig, das Leben zu genießen und gleichzeitig Geld für eine gesicherte Zukunft zu sparen. Auch Josef Prantl ist sparsam, aber sorgenfrei aufgewachsen. Seine Eltern hätten auf vieles verzichtet, um den vier Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.

Eine Frage der Relation

Bleibt die Frage, ob Geld glücklich macht oder nicht. Der Forscher Christopher Boyce und sein Team von der University of Warwick befragten im Rahmen einer Studie 12.000 Menschen. Sie wollten wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Gehältern der Leute und ihrer Lebenszufriedenheit gibt. Das Ergebnis überraschte: Nicht die Höhe des Gehalts entscheide über Wohl und Wehe, sondern der Rang im Gehältervergleich. Heißt: Wir sind glücklich, wenn wir mehr verdienen als unsere Kollegen, Nachbarn, Freunde.

„Wir müssen in finanzielle und wirtschaftliche Bildung investieren!“

Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler ist Vizedekan der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien und stv. Vorstand des Instituts für Angewandte Psychologie. Seine Forschungsschwerpunkte: Arbeits- und Organisations-, Markt- und ökonomische Psychologie sowie Sozialpsychologie.

Herr Professor Kirchler, macht Geld glücklich?

Erich Kirchler: Nicht unbedingt. Bis zu einem bestimmten Wohlstand steigt die Zufriedenheit, dann schwächt sich der Zusammenhang deutlich ab. Der Wohlstand der US-Amerikaner ist in den letzten 100 Jahren extrem gestiegen, die Zufriedenheit nicht. In der ersten Welt ist die Zufriedenheit nicht vom absoluten Wohlstand abhängig, sondern vom relativen.

Es geht also darum, mehr zu haben als der Nachbar.

Erich Kirchler: Zumindest nicht weniger. Geld kann aber auch zum Selbstzweck werden. Generell macht ab einem bestimmen Wohlstand nicht die Menge an Geld glücklich, sondern die mehr oder minder faire Verteilung von Wohlstand in einem Land.

Ich habe keine Ahnung, was mein Arbeitskollege verdient. Warum machen wir daraus so ein Tabu?

Erich Kirchler: Bei uns spricht man nicht über das Einkommen, aber in Amerika etwa ist es ein Zeichen von Leistungsstärke, da spricht man wesentlich mehr über Geld. Bei uns ist die Zurschaustellung von Reichtum nicht angebracht, weil katholische Werthaltungen dagegen sprechen. Im Protestantismus ist das anders.

Wieso tun wir uns im Umgang mit Geld schwer?

Erich Kirchler: Geld ist nicht selbstverständlich und schon immer da gewesen; man muss erst lernen, damit umzugehen. Geldscheine an sich haben keinen Wert. Ausschlaggebend ist das Vertrauen, dass ich damit Güter tauschen kann und dass Geld seinen Wert behält.

Was zeichnet denn nun ein gutes Verhältnis zu Geld aus?

Erich Kirchler: Wichtig ist, dass man dem Thema das richtige Maß an Aufmerksamkeit schenkt und ein Geldbewusstsein entwickelt. Geld darf nicht der Fixpunkt im Leben sein. Auf der anderen Seite ist Geld nun mal unsere Lebensgrundlage, und darum sollten wir unseren Finanzen die notwendige Achtsamkeit schenken. Vor allem erscheint es mir wichtig, frühzeitig in finanzielle und wirtschaftliche Bildung zu investieren, schon früh in der Schule.